Захват Харькова частями Дроздовской дивизии

В это же время был обнародован приказ генерала Деникина о подчинении Вооруженных Сил Юга России Верховному Главнокомандующему адмиралу Колчаку и признании его Правителем России.

Части Кавказской Добровольческой армии под командой генерала Врангеля, разгромив красных под Великокняжеской и Ремонтной, подошли уже к Царицыну, а Донская армия заканчивала освобождение своих северных округов. Украинские войска тоже повели наступление для освобождения Украины.

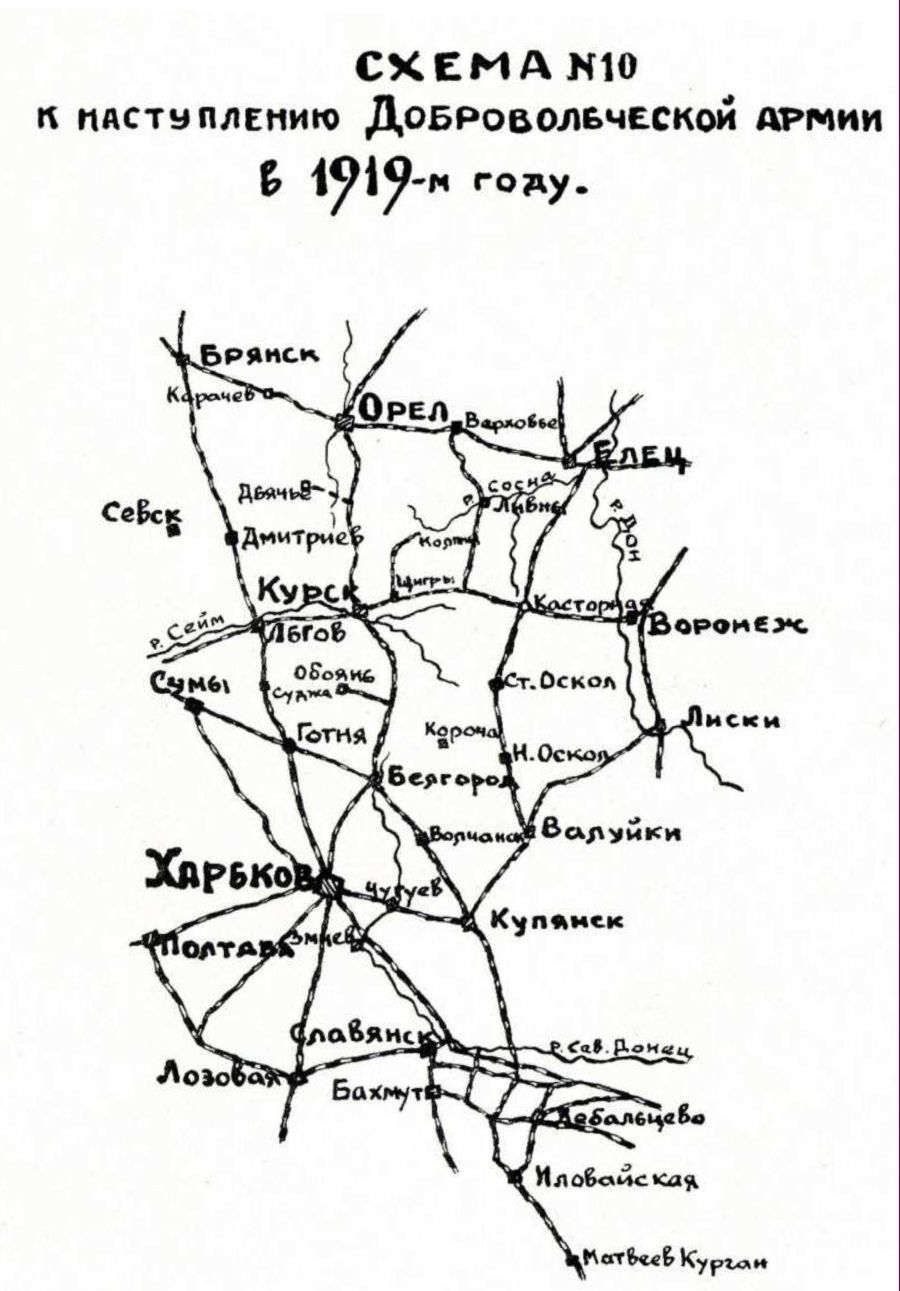

Наступая, Марковцы и Корниловцы занимают 7-го июня город Волчанск, а 10-го июня в их руках был и город Белгород, находящийся в тылу Харькова и первый город, занятый частями Добровольческой армии вне Украины и который с начала октябрьского переворота был в руках красных. Население в освобождаемых городах к селениях с нескрываемой радостью приветствовало всюду своих освободителей, радовалось прекращению произвола, восстановлению порядка и жизни без страха за завтрашний день. Вновь раздался перезвон колоколов из старинного монастыря в Белгороде, где почиют мощи святого Иосафа Белгородского. Город жители стали сразу приводить в порядок и очищать от грязи. В скором времени он заблистал своей чистотой. На другой же день, после его освобождения, стали открываться магазины, а на базар из соседних деревень стали привозить продукты питания. Все просто ожили. (См. схему № 10.)

11-го июня в Белгород прибыл штаб 1-й дивизии. Состоялся парад войск, на котором генерал Тимановский поздравил войска с одержанной победой.

При взятии Лозовой Дроздовцы имели тяжелую потерю. Случайным преждевременным разрывом нашего же снаряда был убит командир 1-й Дроздовской батареи полковник Туцевич. При выстреле снаряд задел телеграфный провод и разорвался над головой полковника Туцевича. Весь изрешеченный, обливаясь кровью, он упал и через несколько минут скончался.

Похороны состоялись в городе Екатеринодаре и его гроб был спущен в склеп Собора рядом с гробом генерала Дроздовского.

Когда Добровольческая армия оставляла, при своем отступлении с Кавказа, город Екатеринодар, Дроздовцы ворвались в уже оставленный город и вывезли гробы с останками генерала Дроздовского и полковника Туцевича, которые были погружены на транспорт в Новороссийске и перевезены в Крым.

В Крыму оба гроба были тайно погребены на Малаховом Кургане в Севастополе, но на крестах стояли чужие фамилии.

Во время второй мировой войны кладбище на Малаховом Кургане, при осаде города Севастополя, было перерыто воронками от разрывов тяжелых снарядов.

Необходимо отметить тот факт, что в тех освобождаемых селах и городах, которые до прихода частей Добровольческой армии со дня революции постоянно были под властью красных, население их особенно сердечно встречало добровольцев и части их пополнялись настолько, что в скором времени роты становились батальонами и т. д.

В это время, когда был занят город Белгород, шли бои за овладение городом Харьковом. Там находился Сводно-стрелковый полк под командой полковника Гравицкого. При полку находилась 1-я Дроздовская артиллерийская батарея.

После Лозовой 1-й батальон Офицерского генерала Дроздовского полка погрузился в эшелоны и двинулся на присоединение к полку, который к тому времени также значительно ушел вперед и находился в корпусном резерве в городе Изюме Харьковской губернии. А. В. Туркул так описал прибытие батальона в город Изюм.

«... Сказать ли о том, что, когда батальон подходил эшелоном к Изюмскому вокзалу, послышались звуки музыки и мы увидели полковой оркестр и офицерскую роту, выстроенных на перроне, а впереди командир полка, полковник Руммель.

Кого-то встречают с музыкой, думали мы выгружаясь. Я вышел из вагона, оглядываясь, недоумевая, но вдруг командир офицерской роты скомандовал:

— Рота, смирно, слушай, на-караул...

Подошел ко мне с рапортом. Музыкой и почетным караулом встречали, оказывается, мой первый батальон за его доблестный марш на Лозовую, за его сто верст в два дня по красным тылам. Я немного оторопел, но принял, как полагается, рапорт и пропустил роту церемониальным маршем. С оркестром музыки мы вступили в город Изюм.

Должен сказать, что такая нечаянная встреча с почетным караулом была единственная за всю мою военную жизнь.

В Изюме мы отдохнули от души. Днем был полковой обед, вечером нам дала отличный ужин офицерская рота. Как молодо мы смеялись, как беззаботно шумела беседа за обильными столами. Во всех нас, можно сказать, шумел боевой ветер, трепет огня.

В самый разгар ужина был получен приказ грузиться немедленно и наступать на Харьков. Я помню, с каким «ура» поднялись все из-за столов. Мы двинулись ночью со страшной стремительностью. Так бывает в грозе. Ее удары, перекаты, все учащаются, затихают на мгновение, как будто напрягаясь, и обрушиваются одним разрушительным ударом. Таким разрушительным ударом наступления был Харьков.

Едва светало, еще ходили табуны холодного пара, когда первый батальон стал сгружаться на полустанке под Харьковом, где стоял наш сводно-стрелковый полк. Начинался день 11-го июня. Стрелки спали на улице, в сене, у тачанок. Из-под накинутых влажных от росы шинелей стрелки смотрели на нас угрюмо. Накануне сводно-стрелковый полк наступал на Харьков, но неудачно, и отошел с потерями. Батальон сгружался, а я поскакал в штаб полка.

На белых хатах и на плетнях, по самому низу, уже светилось желтое, прохладное солнце, за селом легла полоса холодной, точно умытой зари. Сады дымились росой. Вдруг бодрое «ура» раздалось в ясном воздухе. У одной из хат стоят солдаты и машут малиновыми фуражками. Это была наша первая батарея, которая раньше нас была придана сводным стрелкам из Изюма. Дроздовцы в чужом полку, да еще с вчерашней неудачей, натерпелись многого, а потому и встретили радостным «ура» свой батальон, пришедший к ним на самой заре.

Командир сводно-стрелкового полка, полковник Гравицкий, заспанный и бледный, встретил меня недружелюбно. Я передал ему приказ о наступлении. Гравицкий усмехнулся и, рассматривая ногти, стал дерзко и холодно бранить начальство, командование, штабы. Им, мол, легко писать такие приказы, не зная боевой обстановки, а Харьков нам не взять ни как. С нашими силами нечего туда и соваться.

Я выслушал его, а потом сказал:

— Но приказ, есть приказ. Выполнить его должны. В шесть утра я начинаю наступление.

Гравицкий осмотрел меня с ног до головы и, с усмешкой, сказал:

— Как вам угодно, дело ваше.

— Я знаю. Но какое направление вы считаете самым опасным для наступления?

— Правый фланг, а что?

— Правый? Хорошо. Я буду наступать на правом. Зато вы потрудитесь наступать на левом.

На этом разговор кончился. Должен сказать, что это тот самый полковник Гравицкий, который позже, уже из Болгарии, перекинулся от нас к большевикам.

Я поскакал к батальону. Батальон стоял в рядах, вольно, звеня амуницией. От солнца были светлы загоревшие молодые лица, влажный свет играл но штыках. Я посмотрел на часы. Ровно шесть. Снял фуражку и перекрестился. Отдал приказ наступать.

Это было прекрасное утро, легкое и прозрачное. Батальон пошел в атаку так стремительно, будто его понес прозрачный сильный ветер. Если бы я мог рассказать о стихии атаки. Воины древней Эллады, когда шли на противника, били в такт ходу мечами и копьями о медные щиты, пели боевую песнь. Можно представить какой страшный, медлительный ритм давали их боевому движению пение и звон мечей. А ритм наших атак всегда напоминал мне бег огня. Вот поднялись, кинулись, бегут вперед. Тебя обгоняют люди, которых ты знаешь, но теперь не узнаешь совершенно, так до неузнаваемости преображены они стихией атаки. Все несется вперед, как вал огня: атакующие цепи, тачанки, обозы, санитары, каптенармусы, раненые на тачанках, в сбитых бинтах, с восторженным «ура».

В то утро наша атака мгновенно опрокинула красных, сбила, погнала до самого вокзала Оскова, под Харьковом. Красные нигде не могли зацепиться. Только у вокзала они перешли в контратаку, но батальон погнал их снова. Первая батарея выкатила пушки впереди цепей, расстреливала бегущих в упор. Красные толпами кинулись в город и на их плечах мы ворвались в Харьков. Уже мелькают бедные вывески, низкие дома, пыльная мостовая окраины юрода, а люди в порыве атаки еще не замечают, что мы уже в Харькове. Большой город вырастает перед нами в мареве. Почерневшие от загара, иссохшие, в пыли, мы катились по улицам.

Мы ворвались в Харьков так внезапно, порывом, что на окраине, у казарм на площади захватили с разбега в плен батальон красных в полном составе, когда красные выбегали как раз строиться на плац.

Теперь мне кажется все это огромным сном, я точно со стороны смотрю на себя, на того черноволосого молодого офицера, серого от пыли, разгоряченного, залитого потом.

Уже полдень. С маузером в руке, с моей связью, кучкой таких же пыльных и разгоряченных солдат, увешанных ручными гранатами, я перехожу деревянный мост через Лопань у Харьковской электрической станции. Перед нами головная рота рассыпалась взводами в улицы. За ними наступает весь батальон. Мы сильно оторвались от него. Одни переходим мост. Гулко стучат шаги по настилам. Вдоль набережной я пошел по панели, моя связь пылит на мостовой. Вдруг из-за угла с рычанием вылетела серая броневая машина. Броневик застопорил в нескольких шагах от меня, красная надпись по борту: «Товарищ Артем». Броневик открыл огонь по батальону у электрической станции. Я прижался к стене, точно хотел уйти в нее целиком. «Товарищ Артем» гремит. Вся моя связь попрыгала с набережной, под откос, к речке, точно провалилась сквозь землю. В батальоне наши артиллеристы заметили меня у броневика и не открыли стрельбы по нем. Если бы у «Товарища Артема» был боковой наблюдатель, меня мгновенно смело бы огнем, но бокового наблюдателя не было и меня не заметили. Под огнем я стал пробираться вдоль домов, ища какой-нибудь подворотни, выступа, угла, где мог бы укрыться. Дверь одного подъезда поддалась под рукой, приоткрылась, но на задвижку накинута цепочка. Я перебил цепочку выстрелом из маузера и вошел в подъезд. Все живое в ужасе кинулось от меня. Мой выстрел, вероятно, показался им взрывом. Обитатели квартиры лежали ничком на полу. На улице гремел «Товарищ Артем». Мне некогда было успокаивать жильцов. Я пробежал по каким-то комнатам, что-то опрокинул, поднялся по лестнице на второй этаж. Там открыл окно. Наконец-то, с такой наблюдательной вышки, я увидел мою связь, восемь дроздовцев. залегших по откосу на набережной. Они также увидели меня. Их разгоряченные лица осклабились, а старший связи, подпрапорщик Сорока, замечательный боец, лихой воин, махнул мне малиновой фуражкой и вдруг, с охапкой ручных гранат, стал подниматься по насыпи к броневику. Не скрою, замерло у меня сердце.

— Сорока, чёрт этакий, да что ты делаешь, — хотелось крикнуть подпрапорщику, — ведь верная смерть.

Сорока вышел на набережную и стал бросать гранаты в броневик, метя в колеса, а за ним выбралась и вся связь. Тогда вокруг «Товарища Артема» поднялась такая грохотня и столько столбов от взрывов, что он струхнул, дал задний ход и с рычанием умчался по Старо-Московской. Скоро к нам подошел и батальон. Мы быстро построились и с песнями двинулись к Николаевской площади. Со смутным ревом, Харьков, весь Харьков, как бы сказать, помчался или полился на нас жаркими, тесными толпами. Нас залило человеческим морем. Этого не забыть, не забыть душной давки, тысячи тысяч глаз, слез и улыбок радостного безумства толпы. Нас шатали людские волны, нас обдавало порывами «ура». Кругом плачущие и смеющиеся лица. Нас целовали, целовали наших коней, загорелые руки наших солдат. Это было безумство и радость освобождения. У одного из подъездов мне вынесли громадный букет свежих белых цветов. Нас так теснили, что я вполголоса приказал, как можно крепче держать строй.

Батальон уже выходил на Николаевскую площадь и тогда-то на его хвост, на подводчиков, снова вынесся из-за угла «Товарищ Артем», пересек колонну, разметал, переранил огнем подводчиков и лошадей. Потом скрылся. Я приказал выкатить орудия на улицы во все стороны и ждать «Товарища Артема»,

Человеческое море колыхалось на площади. Над толпой стоял какой-то светлый стон: «а-а-а». Где-то в хвосте у нас шнырял броневик красных, многочисленная толпа при малейшей панике могла шарахнуться на нас и смести батальон. На всякий случай, чтобы иметь точки опоры, я приказал занять часовыми все ворота и подъезды на площади. «Товарищ Артем», спятивший с ума, вылетел снова. Со Старо-Московской он помчался вверх к Сумской, в самой гуще города, поливая все из пулемета. Когда я подошел к нашей пушке на Ново-Московской, артиллеристы под огнем «Артема», заряжали орудие. Улица покатая вниз. У лафета опоры нет. Пушка, сброшенная с передка, катилась вниз. Выстрелили с хода. На улицу рухнули рамы всех ближайших окон, нас засыпало осколками стекол. Мы открыли по «Товарищу Артему» пальбу вдоль улицы гранатами. «Артем» отвечал пулеметным огнем. Нас обстреляли и сверху и многие артиллеристы были ранены в плечи к в головы. Тогда наши стрелки кинулись с ручными гранатами на ближайшие чердаки. Там захватили несколько большевиков с наганами и сгоряча уложили всех на месте. Черные фонтаны разрывов смыкались все плотнее вокруг «Товарища Артема». Здесь-то он и потерял сердце. Он дал задний ход, а ему надо было дать ход вперед на нас и завернуть за ближайший угол. Но он, отстреливаясь из пулемета, подался назад, в надежде скрыться в той самой улице, откуда выскочил. На заднем ходу «Товарищ Артем» уперся в столб электрическою фонаря и растерялся. Он толкал, гнул железный столб. Потом его закрыло пылью и дымом разрывов. Он перестал стрелять. Тогда я приказал прекратить огонь. Дым медленно расходился. Броневик застрял внизу, посреди улицы у погнутого фонарного столба и молчал. Я послал связь проверить, что с противником. С ручными гранатами связные стали пробираться к броневику, прижимаясь к стенам домов. Вот они подошли к нему и окружили машину. Машут руками. Броневик молчит. Или перебиты в нем все, или бежали. Мы окружили трофей: внутри кожанные сидения залиты кровью, завалены кучами обгорелого тряпья. Никого. Бежали.

Неподалеку нашлась лавка, где достали краску и я приказал красную надпись «Товарищ Артем» закрасить и тут же на месте боя, написать другую. В этот момент подошел старик еврей и вполголоса сказал мне, что люди с броневика прячутся тут, в переулке, на чердаке, в третьем доме. Все тот же удивительный Сорока со своей связью забрался на чердак. Его встретили револьверной стрельбой. Чердак забросали ручными гранатами. Команда «Товарища Артема» сдалась. Это были отчаянные ребята, матросы в тельниках и кожаных куртках, черные от копоти и машинного масла, один в крови. Мне сообщили, что начальник броневика, коренастый, с кривыми ногами, страшно сильный матрос, был ближайшим помощником харьковского палача, председателя ЧК, — Саенко. Толпа уже ходила вокруг кучки пленных. Я впервые увидел здесь ярость толпы, ужасную и отвратительную. В давке мы повели команду броневика. Их били палками, зонтиками, на них плевали, женщины кидались на них, царапали им лица. Конвоиры оттаскивали одних, а кидались другие. Нас совершенно затеснили. С жадной яростью толпа кричала нам, чтобы мы прикончили матросов на месте, что мы не смеем уводить их, зверей, чекистов, мучителей. Какой-то старик тряс мне руки с рыданием:

— Куда вы их ведете, расстреливайте на месте, как они расстреляли моего сына, дочь. Они не солдаты, они палачи...

Но для нас они были пленные солдаты, и мы их вели, и мы вывели команду «Товарища Артема» из толпы. Проверка и допрос, к сожалению, установили, что эти отчаянные ребята, действительно все до одного были чекистами, все зверствовали в Харькове. Их расстреляли.

Наш отряд стоял на Николаевской площади, а штаб был у гостиницы «Метрополь». Я пробирался к нему в толпе, меня окружили. Все спрашивали, подчинился ли генерал Деникин адмиралу Колчаку. Меня подняли на руки, чтобы лучше слышать ответ. Я помню, как перестало волноваться море голов, как толпа замерла без шапок. В глубокой тишине я сказал, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Юга России, генерал Деникин, подчинился Верховному Правителю России, адмиралу Колчаку, и был оглушен взрывом «ура». А бывший «Товарищ Артем» с еще невысохшей краской, с трепещущим трехцветным флагом, после переименованный в «Дроздовца», под командой поручика Байтадарова, тем временем метался по окраинным улицам, расстреливая толпы бегущих красных. Моя головная рота уже дошла до выхода из Харькова, до Белгородского шоссе. Там к ней вышел партизанский офицерский отряд. Когда мы ворвались а Харьков, человек пятьдесят офицеров, в царившей панике у большевиков, успели захватить оружие, коней, и теперь, присоединились к нам.

К вечеру появился командир сводно-стрелкового полка. Как старший в чине он принял обязанности начальника гарнизона, заняв «Метрополь», Меня назначили комендантом города и я разместился с моей комендатурой в «Гранд Отеле». Вечером, наконец, я связался со вторым батальоном, наступавшим вдоль железной дороги. Он уже занимал главный Харьковский вокзал. Так был взят Харьков. Всю ночь с Николаевской площади не расходилась толпа. Я не раз просыпался от глухих раскатов «ура».

Захваченная добыча в Харькове в первое время просто не поддавалась быстрому учету, настолько она была велика. В числе захваченных были 3 бронепоезда, несколько броневых машин и даже один танк из тех, которые бросили французы при эвакуации Одессы. Взято много пленных. Большевиками не была проведена своевременная эвакуация, вероятно потому, что они были уверены, что Харьков не сдадут. Незадолго перед падением Харькова, его посетил Троцкий и всех уверял, что город он никогда не оставит и белым его не видать.

«На другой день, 12-го июня, весь Дроздовский полк собрался в Харькове. Батальоны отдыхали в казармах на Старо-Московской улице. Добровольцы записывались толпами. Началось усиленное их обучение. Пополнились мы так, что 2-й Офицерский полк развернулся после Харькова в целых три полка. Все наши добровольцы торопились «построить» дроздовские фуражки, надеть погоны. Город, можно сказать, залило малиновым цветом, тем более, что один тамошний шапочник заранее еще заготовил сотни фуражек белых полков, теперь бойко ими торговал, а на складах нашлась бездна вишневого сукна.

На четвертые сутки прибыл в Харьков Главнокомандующий, генерал Деникин. Парад на Николаевской площади. Громадные толпы жителей. Все дамы в белых платьях. Цветы. Торжественное молебствие, после которого Главнокомандующий пропустил церемониальным маршем Офицерские Дроздовский и Белозерский папки. От города генералу Деникину были поднесены икона, хлеб-соль. После парада генерал Деникин отбыл в городскую думу на торжественное заседание».